Cote

Titre

Date(s)

- 1855-1949 (Production)

Niveau de description

Étendue matérielle et support

72,9 m.l. (243 boîtes Cauchard).

Nom du producteur

Histoire administrative

La Compagnie générale des omnibus (CGO) est fondée en 1855 sous l’impulsion des autorités parisiennes, soucieuses d’organiser et de rationaliser le transport public dans la capitale. Cette création répond à une nécessité croissante de modernisation et d’uniformisation des services de transport en commun, alors morcelés entre plusieurs compagnies privées. Sous la pression du préfet de la Seine, le baron Haussmann, et du gouvernement de Napoléon III, la CGO naît de la fusion de dix sociétés concurrentes :

- Société des Omnibus

- Société des Favorites

- Société des Dames Réunis

- Société des Béarnaises

- Société des Citadines

- Société des Batignolaises-Gazelles

- Société des Constantines

- Société des Tricycles

- Société des Hirondelles et des Parisiennes

- Société des Excellentes

La CGO obtient une concession exclusive de 30 ans pour exploiter les lignes d’omnibus dans Paris, marquant ainsi une étape décisive dans l’organisation du transport urbain. Elle impose peu à peu des standards en matière de tarification, de fréquence et de confort des véhicules.

Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, la CGO accompagne les évolutions technologiques et diversifie les modes de traction. Initialement fondée sur des omnibus à chevaux, elle explore successivement :

- La traction vapeur (dès les années 1870), qui offre une alternative aux chevaux mais reste limitée par les nuisances et les contraintes techniques.

- La traction à air comprimé, expérimentée notamment avec les véhicules Mékarski.

- L’électrification progressive, d’abord par accumulateurs, puis par captage du courant avec l’essor des tramways électriques.

- L’introduction des tramways et autobus, qui viennent compléter l’offre et moderniser le réseau.

- L’expérimentation du trolleybus, qui préfigure les réseaux électriques modernes.

En parallèle, la CGO joue un rôle majeur dans le développement du mobilier urbain et des infrastructures de transport à Paris, contribuant à l’aménagement des stations et des dépôts de véhicules.

À l’issue de sa concession, la CGO est intégrée le 1er janvier 1921 à la Société des transports en commun de la région parisienne (STCRP), qui centralise désormais la gestion des transports publics à Paris et en banlieue. Cette transition marque le début d’une unification plus large des réseaux urbains et suburbains.

Nom du producteur

Histoire administrative

La Société des transports en commun de la région parisienne, ou STCRP, est la société qui a exploité les transports de voyageurs en surface dans l'ancien département de la Seine de 1921 à 1941, pour le compte de cette collectivité.

La STCRP modernisa le réseau de tramways, puis organisa son remplacement par une desserte en autobus. Le dernier tramway exploité par la STCRP est supprimé en 1938.

La STCRP est absorbée le 1er janvier 1942 par la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, qui exploitera l'ensemble du réseau de métro et de bus de Paris et de sa banlieue jusqu'à la création de la Régie autonome des transports parisiens, après la Libération.

Nom du producteur

Histoire administrative

À la fin du XIXᵉ siècle, Paris connaît une transformation rapide avec une urbanisation intense et une demande croissante en mobilité. C’est dans ce contexte que la Compagnie Générale Parisienne de Tramways (CGPT) est créée en 1872. La ville, en pleine mutation, a besoin de solutions de transport fiables pour faciliter les déplacements de ses habitants et stimuler le développement économique. La CGPT obtient ainsi la concession d’exploiter un réseau de tramways, destiné à relier les principaux quartiers de la capitale ainsi que ses abords.

Durant ses premières décennies d’activité, la CGPT joue un rôle central dans l’aménagement du paysage urbain parisien. Les grandes étapes de cette phase se caractérisent par :

- L’établissement du réseau initial : La compagnie met en place les premières lignes de tramways qui desservent les axes stratégiques de la ville. Ces premières lignes, souvent tirées par des chevaux ou évoluant selon les technologies de l’époque, permettent de relier le centre historique aux zones en expansion périphériques.

- Modernisation et adaptation technique : Au fur et à mesure que les technologies évoluent, la CGPT se trouve contrainte de moderniser ses installations. L’introduction progressive des tramways électriques remplace les anciens systèmes, offrant ainsi une solution plus rapide, plus silencieuse et mieux adaptée aux exigences d’un Paris en pleine mutation industrielle et démographique.

- Développement urbain et extension géographique : L’expansion du réseau ne se limite pas au cœur de Paris : des lignes s’étendent vers la banlieue, facilitant l’accès aux zones nouvellement urbanisées. Ce développement contribue à la structuration du territoire et à l’essor des quartiers en périphérie.

Au début du XXᵉ siècle, malgré le succès initial et l’importance de son réseau, la CGPT fait face à plusieurs défis :

- Concurrence et diversification des modes de transport : L’émergence du métro, du bus et d’autres formes de transport en commun entraîne une concurrence accrue. Les usagers recherchent des solutions de déplacement toujours plus efficaces et adaptées à une demande en constante évolution.

- Adaptation aux mutations économiques et technologiques : L’essor industriel et les progrès technologiques imposent une réorganisation des services de transport. La compagnie doit investir pour moderniser ses équipements et repenser son modèle économique face à ces mutations.

En 1921, dans le cadre d’une vaste réorganisation du transport urbain parisien, la situation financière et les défis techniques auxquels fait face la CGPT conduisent à une décision stratégique majeure. La compagnie est dissoute et ses activités, ainsi que son réseau de tramways, sont absorbés par la STCRP. Ce transfert s’inscrit dans une volonté plus large de rationaliser et de centraliser la gestion des services de transport public en région parisienne, permettant ainsi une meilleure coordination et une adaptation plus efficace aux besoins urbains contemporains.

Nom du producteur

Histoire administrative

La compagnie de tramways de l'Est parisien est 1900 et 1921 un réseau de tramways électroniques de Paris. Elle opérait 16 lignes de tramways.

La compagnie est la résultante d'une fusion de 3 compagnies :

- Compagnies des tramways de Saint-Maur-des-Fossés

- Compagnies du tramways de Romainville

- Tramway du Raincy à Montfermeil

En 1921, elle est absorbée par la Société des transports en commun de la région parisienne.

Nom du producteur

Histoire administrative

La Société des chemins de fer nogentais est une société de tramways qui exploitait un important réseau dans la banlieue est de Paris depuis la porte de Vincennes, entre 1887 et 1921.

Le décret portant déclaration d'utilité publique et concession de la 1re ligne de Vincennes à Ville-Évrard date du 18 novembre 1885. La « Compagnie des chemins de fer nogentais » constituée dans ce but fut autorisée à figurer au décret de concession le 13 mars 1886.

Le 21 août 1887, le Chemin de fer nogentais (CFN) ouvrit 11,6 km de voie de tramway entre Vincennes et Ville-Évrard (Neuilly-sur-Marne) en passant par Pont de Mulhouse et La Maltournée (Neuilly-Plaisance).

Au début de son exploitation, le Nogentais utilisait des motrices Mékarski à air comprimé, à l'instar des tramways Nord de Paris2 et des tramways de Nantes. Cette ligne eut un grand succès, dans la mesure où elle facilita le trafic mais permit aussi aux Parisiens de visiter le Bois de Vincennes le dimanche.

La voie ferrée fut modifiée le 27 décembre 1888, avec un embranchement de Nogent-sur-Marne (Pont de Mulhouse) vers Bry-sur-Marne, et une seconde voie le 1er décembre 1894 de La Maltournée à Rosny-sous-Bois.

En 1892, la ligne fut prolongée de Vincennes à Paris (Porte de Vincennes).

En 1900, le Nogentais électrifia par lignes aériennes ses voies et créa de nouvelles lignes ayant leur terminus au métro, à Porte de Vincennes.

Les Chemins de fer nogentais ont fusionné le 1er janvier 1921 avec les autres compagnies de tramways parisiens au sein de la Société des transports en commun de la région parisienne (STCRP), ancêtre de la RATP, mais on continuera longtemps à parler des lignes « du Nogentais ».

Dépôt

Histoire archivistique

En 1921, six compagnies de transport de surface sont rachetées par le département de la Seine. Le département de la Seine confie la même année l'exploitation du réseau de surface à la nouvellement créée Société des transports en commun de la région parisienne (STCRP).

Le versement provient des différents directions de cinq de ces six compagnies :

La CGO (Compagnie générale des omnibus) ;

La TPDS (Compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine) ;

La CGPT (Compagnie générale parisienne de tramways) ;

L'EP (Compagnie des tramways de l'Est parisien) ;

Et les CFN (Chemins de fer nogentais).

A cette époque, les dossiers du personnel de ces compagnies ont étés fusionnés en un ensemble cohérent et de nouveaux dossiers sont créés.

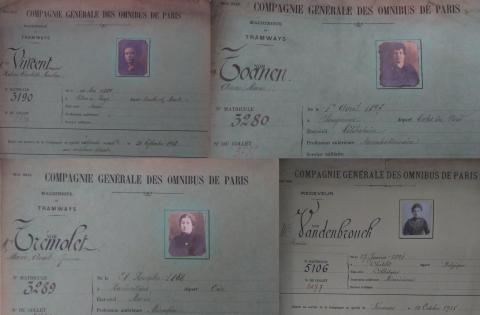

En 1942, un versement de la Direction du personnel de la STCRP à la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris (CMP) est réalisé lors de la fusion des deux compagnies. Les dossiers sont alors vidés de leurs contenus car la CMP a créé de nouveaux dossiers du personnel. Le versement ne contient plus que la couverture de chaque dossier agent, avec une photographie en noir et blanc.

Versement de la direction du personnel de la CMP à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) lors de sa création en 1949.

Versement de la Direction du personnel de la RATP au Service des archives dans les années 1990. Ce fonds ancien est composé de couvertures de dossiers du personnel avec photographies noir et blanc, il comprend 243 articles.

Source immédiate d'acquisition ou de transfert

Versement de la Direction du personnel de la RATP au Service des archives dans les années 1990. Ce fonds ancien est composé de couvertures de dossiers du personnel avec photographies noir et blanc, il comprend 243 articles cotés en 14P.

Portée et contenu

Compagnies de transport de surface, gestion du personnel : dossiers d'agents avec photographies noir et blanc.

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Fonds clos.

Mode de classement

Classement alphabétique par nom de famille.

Conditions d’accès

Librement communicable.

Conditions de reproduction

Selon conditions du règlement de salle de lecture.

Langue des documents

- français

Écriture des documents

Notes de langue et graphie

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Documents fragiles.

Instruments de recherche

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Identifiant(s) alternatif(s)

Mots-clés - Sujets

Mots-clés - Lieux

Mots-clés - Noms

Mots-clés - Genre

Identifiant de la description

Identifiant du service d'archives

Règles et/ou conventions utilisées

Statut

Niveau de détail

Dates de production, de révision, de suppression

Date de création : octobre 2017 par Marine DAUDANNE, archiviste RATP.